甘肃康县:“三个共同”实现乡村和谐善治

来源:中国社区报 编辑:王岩

近年来,甘肃省陇南市康县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕中央和省委、市委关于党建引领乡村治理部署要求,立足乡村发展实际,探索推行以“共同发展、共同提高、共同致富”为主要内容的“三个共同”促振兴机制创建,有效提升了乡村治理效能。

甘肃省陇南市康县美丽乡村建设近年来取得了显著成效,实现了建制村全覆盖,为推进乡村全面振兴打下了坚实基础。2023年5月,康县研究出台了《关于进一步深化“三个共同”促振兴机制创建工作的意见》,系统提出以“共同发展、共同提高、共同致富”为主要内容的“三个共同”促振兴机制创建工作,将机制创建作为夯实基层基础、加快建设“五美康县”(山水自然美、乡村整体美、产业品质美、城镇精致美、社会真善美)推动乡村全面振兴的重要抓手,通过党建引领、示范带动、重点突破、整体推进,在建强基层组织、提升治理水平、加快产业发展等方面探索了务实管用、行之有效的机制和办法,取得了明显成效。

建立共同发展机制

寺台镇杨湾村民事直说议事协商现场

康县充分发挥乡村党组织引领作用和群众主体作用,探索建立符合农村实际、农民广泛支持、规范有效运行的工作机制,推动形成人人参与乡村发展、人人尽力推动发展、人人共享发展成果的生动局面,广泛汇聚乡村发展合力。

全面建立乡村基础设施维护提升机制。健全完善乡村规划管理“群众提、乡贤理、组织审、大家评、民主定”的五步议事决策机制,有效调动群众参与乡村建设的积极性。

不断健全乡村管理常态长效机制。各村党支部牵头完善村规民约和村内环境卫生公约,全面推行门前“三包”责任制和农户积分管理制,广泛发动党员干部群众深入开展环境卫生整治行动。

切实增强党建引领乡村治理能力。结合推行陇南民事直说“1234”工作法(“1”是成立民事直说委员会,明确“向谁说”;“2”是运用“群众说事室”和互联网新媒体平台两种诉说方式,明确“怎么说”;“3”是瞄准“村里事”“邻里事”“家里事”三类突出问题,明确“说什么”;“4”是采取现场“直办”、干部“领办”、村镇“联办”、跟踪“督办”四种解决办法,明确“怎么办”),积极探索“村务月月晒”“村民说事室”“院坝会”“乡村夜话”“微心愿”“微网管”等微治理方式,积极搭建共同协商、共同参与、共同治理、共同监督的党群直通说事平台,全县群众说事办结率达98%以上。

全面提升乡村公共服务设施水平。瞄准“农村基本具备现代化生活条件”的目标,从农民实际需求出发,采取填平补齐、完善功能、改造提升等办法,统筹完善乡村养老、教育、医疗等公共服务设施建设,提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度和广大群众满意度。

探索共同提高路径

张家河村开设假期课堂

康县健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,促进乡风文明和生活品质共同提高,进一步提振乡村群众的精气神,不断增强归属感、凝聚力、向心力。

深入开展“结对帮扶·爱心甘肃”行动。全县4100多名党员干部与困难群众结对帮扶,聚焦特殊群体,倾力纾困解难。各村党组织积极引导群众主动参与到义务帮助邻里照看孩子、照顾老人、视频连线、接送学生、代销代购、管护田地等行动中,切实把群众的困难事、烦心事变成暖心事、放心事,让关爱有力量有温度、服务有热度有深度。

深入开展“主动创稳”行动。充分发挥基层党组织在“主动创稳”中的“前哨作用”,坚持和发展新时代“枫桥经验”,抓好防范化解突出矛盾风险隐患。进一步健全农村网格治理机制,全面完成基层治理网格调整优化,实现党建、政法等网格“多网合一”。加强对生活失意、精神失常、心理失衡等人员的管理服务,及时解决具体困难,化解防范社会风险,做到小事不出村(社区)、大事不出乡(镇)、矛盾不上交,为“五美康县”建设创造和谐稳定的社会环境。

深入开展“文明新风引领”行动。紧盯改善提升农民生活品质这个重点,扎实推进改厕、改圈、改厨、改灶,优化居住功能,改善生产生活条件。持续开展文明村镇、文明家庭、“五星级文明户”等群众性精神文明创建活动,开展高价彩礼、人情攀比、厚葬薄养、铺张浪费等重点领域突出问题专项治理,持续推进农村移风易俗。持续开展“听党话、感党恩、跟党走”教育活动,积极组织开展形式多样的新时代文明实践活动,着力构建和谐乡风、淳朴民风、文明新风。

构建共同致富格局

阳坝街道社区驿站

康县紧盯“农业优先型、文旅赋能型”高质量发展定位,盘活县域整体资源,以文旅康养为牵引,推动一二三产融合发展,用产业、业态和利益将各方关联起来,构建利益联结机制,通过发展产业带动就业、增加收入,促进共同富裕。

建立共同发展产业机制。进一步健全“支部引领、村集体合作社主办、群众参与、企业对接”的产业发展机制,建强“支部+合作社+企业+农户”多元利益联结机制,整合资金、土地、林地、人力、技术等资源,统一租赁或入股合作社,规范经营管理,不断延长产业链,提升农特产品附加值。建立领导干部结对帮扶包抓村级集体经济发展机制,县级联乡领导带头包抓乡(镇)、乡(镇)领导干部包抓1~2个村,定期督查指导、协调解决问题,确保集体经济实现倍增目标。

建立民企结对帮带发展机制。结合“万企兴万村”和村企共建行动,支持和引导民营企业通过“公司+合作社+基地+农户”等方式与村股份经济合作社开展“一对一”或“一对多”结对帮带共富机制,鼓励民营企业采取村企联合、资源资产入股分红、加工代售农特产品、就业务工等多种形式,实现了村企共赢、助农增收。

建立群众多元增收机制。以乡(镇)或村(社区)为单位组建农机服务队、集体务工队等,在本乡(镇)各村和跨乡(镇)开展撂荒地整治、代种代收、产业托管、采摘、加工、销售、村内公共设施管护维修等有偿服务,实现企业有钱赚、集体经济有发展、农民参与有分红。

乡村治理硕果累累

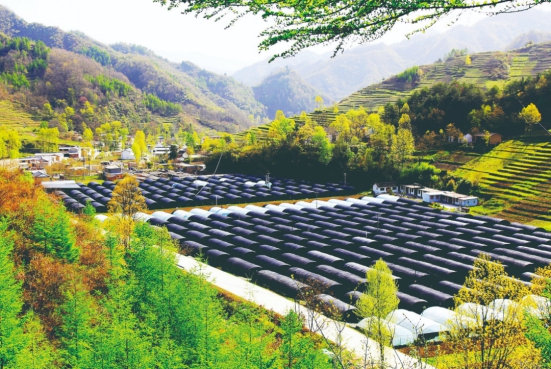

长坝镇福坝村蔬菜大棚

康县积极探索建立符合群众意愿、带给群众实惠、得到群众拥护的常态长效工作机制,激励群众勇当奋斗者和主力军,最大限度激发群众内生动力,乡村党组织引领服务能力和群众的积极性、主动性、创造性有效增强。2023年以来,全县350个建制村全部建立了乡村建设维护提升机制,建立健全管理网格630个,组建专职管护队伍485支,建立垃圾分类收集处理点610个,乡村治理水平不断提升。成立村民理事会、红白理事会、道德评议会等组织500余个,设置290余个“爱心理发室”,开办44个“幸福食堂”、139个“假期课堂”,设置其他公共服务设施280个,群众对乡村公共服务设施满意度不断提升。

太石乡河口坝村建立“支部引领、户户投劳、政府补助、项项积分、择优奖励、人人争先”的乡村建设和维护提升机制。长坝镇山根村紧盯群众改厕、改圈、改厨和乡村旅游发展等实际需求,优化设施功能,完善提升了“后院书屋”“议事亭”“共享茶室”等旅游服务设施,扩建停车场、公厕等配套设施,为发展乡村旅游奠定坚实基础。迷坝乡、豆坝镇将“微心愿”征集办理活动和陇南民事直说“1234”工作法深度融合,精确掌握群众所思所盼,扎实开展各类关爱服务行动,着力解决群众各类急难愁盼问题。

群众的集体归属感显著提升。以办好顺民意、解民忧的实事为着力点,积极构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,乡风文明建设取得长足进展;群众的凝聚力、向心力不断增强;党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系不断健全。全县各乡镇组建村庄互助帮扶爱心团队370个,常态化开展关爱服务农村留守老人妇女儿童活动。建立健全乡村“多网合一”综合治理网格体系,组建村级调解矛盾纠纷队伍356支,经常性开展法治宣传进企业、进乡村、进机关、进学校、进社区、进军营、进社会组织“七进”活动,乡村社会大局整体稳定,发展环境持续改善。积极开展群众性精神文明创建和道德模范选树活动,创建县级以上文明村150个、文明家庭1517户,持续推动形成淳朴民风、文明乡风、时代新风。

三河坝镇秧田坝村打造了“秧田驿站”,通过经营食堂、定期关爱等方式着力解决老年群体、留守人员、特困对象的实际困难。阳坝镇深化推进“暖心有我”关爱服务,常态化开展好暖心午餐、暖心陪伴、暖心代办等八大暖心活动,实现“困有所帮、弱有所扶”。

集体经济发展成效日益凸显。因地制宜积极组建股份经济合作社,盘活集体闲置资产,持续推进“合作社+企业+基地+农户”模式和“党建+”模式,把群众个体利益与村集体利益紧密结合,形成了乡村组织主导、集体主办、上联龙头企业、下带千家万户的产业发展势头。健全了“支部引领、村集体合作社主办、群众参与、企业对接”的产业发展机制,全县有128个村级股份经济合作社与民营企业建立了“一对一”或“一对多”结对帮带机制,通过收购加工代销农特产品增加村集体经济收入,2023年底村均集体经济收入和村均经营性收入较上年实现大幅增长。

铜钱镇双河村生态农场按照“村办企业、合作经营、五五分成”的村集体经济发展模式,与合作社(能人大户)结成发展联合体,实行订单销售,解决了产品销售难题;阳坝镇成立了集展销、推介为一体的阳坝镇产业共富联合体,入驻6家农特产品加工收购企业、3家村集体合作社、7家农民专业合作社,产品主要涵盖茶叶、天麻、蜂蜜、食用菌、高山水稻等,实现了村企共赢、助农增收。豆坝、店子、长坝、岸门口4个乡镇积极探索产业发展联盟机制,建立以食用菌、野生板栗、中药材、小杂粮等农业特色产业为主的豆店片区产业发展联盟,实现了乡镇之间资源共享、“抱团”发展。三河坝镇利用闲置厂房、农房等发展“共富大棚”“共富车间”“共享创业”等业态,引导支持龙头企业及新型经营主体与农户通过订单收购、托养托管、产品代销、保底分红等方式建立利益联结机制,带动小农户合作经营、共同增收。

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博