德州夏津:坚持党建引领网格化管理 提升乡村善治水平

来源:山东改革 编辑:王岩

习近平总书记强调,加强和改进乡村治理,要围绕让农民得到更好的组织引领、社会服务、民主参与,加快构建党组织领导的乡村治理体系。近年来,夏津县坚持党建引领基层网格化管理,围绕重塑乡村治理最小单元,不断完善一体化推进、精细化服务、数字化赋能、多元化参与工作机制,有效打通乡村治理“毛细血管”,全面提升乡村善治水平。

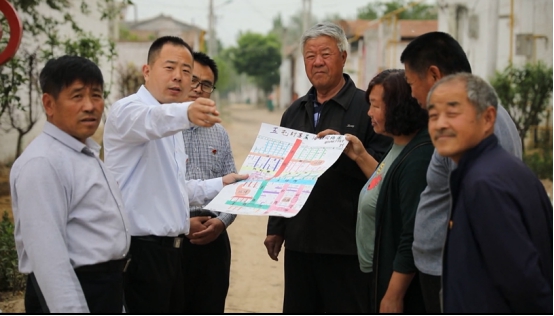

一、聚焦机制重构,协同联动实现“一体化”管理。以县级党组织为引领,创新构建部门综合协调、镇街综合调度、村级帮办代办、网格前哨服务“一体化”治理模式。一是健全管理机制。成立县级领导小组,将党建引领乡村治理作为书记抓基层党建突破项目。建立县领导“包乡走村入户”机制,推动乡镇党委书记依村挂帅、班子成员联村指导,持续推动50个“示范村”“红旗村”试点创新,全力凝聚县乡村力量推动乡村善治。二是整合管理职能。以“科学划分、覆盖全面、地域清晰、归属明确”为原则,建立“机关共建、部门下沉、专题应用、职责清单”四项工作机制,将党建、综治、统计、安全生产等11类职能网格整合融成“一张网”,依托网格事项准入制度,制定文化生活、信访保障、安全隐患等八大类269项事件清单,推动职能部门、共建单位、社会组织实现资源共享、利益共联、矛盾共商、实事共办。三是完善管理架构。推动治理单元最小化,按照因地制宜、便于管理、就近就便原则,科学统筹村庄地缘位置、人口规模、集聚形式等因素,在总体把控单个网格30—60户基础上,取消网格叠层设置,将村民小组优化为1至2个治理微网格,实现党小组建在网格上,党员划在街巷里。目前,全县470个村建立网格党小组2871个,明确街巷党员中心户1.4万余人,构建起“村党组织—网格党小组—党员中心户”一贯到底的治理架构。

二、聚焦资源重整,多方供给实现“精细化”服务。加快人、财、物等资源向乡村下沉,推动实现组织建强、队伍过硬、机制畅通。一是配强服务“生力军”。创新推进“1+2+N”网格队伍建设,由村“两委”干部兼任网格长,统筹分配现有公益性岗位、警务助理等村级力量,选聘2800余名党员或离任书记担任网格员,以农村群众代表、入党积极分子为重点,择优选配1.4万名“街巷红管”。目前,每个网格配备1名网格长、2名专兼职网格员和“N”名“街巷红管”,形成“街巷发力、一呼百应、联动互通”的整体布局。二是建设服务“主阵地”。推动党建引领社会服务投入,发挥村集体经济“四两拨千斤”的作用,逐步构建了“农民筹资筹劳、政府财政奖补、部门投入整合、社会捐赠赞助”的村级公益事业建设多元化投入格局。目前,已整合资金3500余万元,高标准打造“幸福食堂”“共富工坊”“幼儿学堂”“口袋公园”等104处,着力解决老人就餐、妇女就业、儿童就学等问题。三是打通服务“关节点”。对老、弱、病、残、困、幼6类重点人群进行分类管理,明确专人结对联系机制,以县级统办、镇级分办、村级帮办代办为基础,扎实推动6大类124项政务服务事项下沉。对社会治理、民生服务等事项细化分解,制定网格长、网格员、“街巷红管”服务职责清单,依托“六必到七必报八必访”工作法,做到对“人、地、物、事”等信息采集率和动态掌握率达100%,打通乡村治理“末梢神经元”。

二、聚焦资源重整,多方供给实现“精细化”服务。加快人、财、物等资源向乡村下沉,推动实现组织建强、队伍过硬、机制畅通。一是配强服务“生力军”。创新推进“1+2+N”网格队伍建设,由村“两委”干部兼任网格长,统筹分配现有公益性岗位、警务助理等村级力量,选聘2800余名党员或离任书记担任网格员,以农村群众代表、入党积极分子为重点,择优选配1.4万名“街巷红管”。目前,每个网格配备1名网格长、2名专兼职网格员和“N”名“街巷红管”,形成“街巷发力、一呼百应、联动互通”的整体布局。二是建设服务“主阵地”。推动党建引领社会服务投入,发挥村集体经济“四两拨千斤”的作用,逐步构建了“农民筹资筹劳、政府财政奖补、部门投入整合、社会捐赠赞助”的村级公益事业建设多元化投入格局。目前,已整合资金3500余万元,高标准打造“幸福食堂”“共富工坊”“幼儿学堂”“口袋公园”等104处,着力解决老人就餐、妇女就业、儿童就学等问题。三是打通服务“关节点”。对老、弱、病、残、困、幼6类重点人群进行分类管理,明确专人结对联系机制,以县级统办、镇级分办、村级帮办代办为基础,扎实推动6大类124项政务服务事项下沉。对社会治理、民生服务等事项细化分解,制定网格长、网格员、“街巷红管”服务职责清单,依托“六必到七必报八必访”工作法,做到对“人、地、物、事”等信息采集率和动态掌握率达100%,打通乡村治理“末梢神经元”。

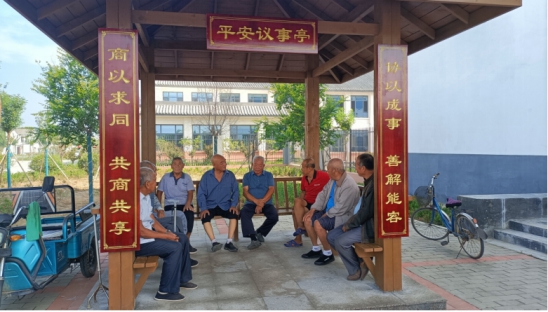

三、聚焦数据重聚,有效延伸实现“数字化”赋能。大力推进基层治理信息平台建设,构建纵横联通、快速响应、协同高效的基层治理智能中枢,为乡村治理赋能增效。一是打造治理“云平台”。投资6100万元打造“一网统管”数字平台和“津治理”APP,将分散在22个部门的18个业务系统、100余项台账数据、3700路视频资源全面纳入平台,形成机构队伍、人口信息、特殊人群等9个基础数据库,链入14个镇街党群服务中心,实现全域人、地、事、物、情等基础数据“一门清”。二是完善数字“云应用”。开发村情智慧管理系统,将数字平台连接网格员和“街巷红管”手机客户端,推动群众反映问题“一键上传”、相关部门协调处理,对农村村情、集体债权债务、党员干部等信息进行前置监督和动态掌握,做到“群众点单、部门接单、后置评单”,切实提升网格治理效能。三是构建闭环“云机制”。深化“线上快速办”理念,完善“接诉即办、未诉先办、预警联办”机制,优化“街巷巡查、信息采集、任务派单、问题办理、核查评价、跟踪问效”五步闭环流程,实现事件处置全过程跟踪落实,切实提升乡村治理效率和事件处置速度。截至目前,平台累计受理事件26.7万件,办结25.7万件,办结率96%。四、聚焦体系重组,共建共享实现“多元化”参与。不断完善以党建为引领,自治、法治、德治相融合的乡村治理体系。一是以“自治”凝心聚力。搭建“街巷议事会”和“商量办”平台,建立村党支部月度议事协商机制,“街巷红管”灵活召开商议会,广泛发动村民自主参与乡村治理。创新实施“积分制管理模式”,将志愿服务、家风创建、移风易俗等8大类65项群众日常行为纳入可观、可评、可量化的积分体系,对村民参与乡村治理行为“量化赋分”。建设113个“积分超市”,各种产品明码标“分”,方便群众用积分换取米面粮油、洗衣液等生活用品。目前,累计向群众兑现物资58.7万元,推动470个行政村将邻里和睦、尊老爱幼、厚葬薄养写入村规民约。二是以“法治”规范治理。建立法律顾问参与村级决策制度,选培农村“法治带头人”488名、“法律明白人”1520名,引导群众自觉学法用法守法。推进人民调解工作,打造海霞工作室、李连福司法调解室、“法官六进工作室”等一批调解品牌。今年以来,共化解矛盾纠纷62起,做到“纠纷不出街巷、矛盾不出村庄、困难不出乡镇”。三是以“德治”塑形铸魂。引导村集体领办文体社团和宣讲队伍110余支,用通俗易懂、灵活多样的形式传播党的理论、服务党员群众。常态化开展“五好家庭”“夏津好人”“最美庭院”等评选活动,深挖孝善文化,举办敬老慰问、爱心帮扶、捐助“老人一桌饭”等志愿服务活动1500余场(次),推动形成行有标杆、学有榜样的德治氛围。

三、聚焦数据重聚,有效延伸实现“数字化”赋能。大力推进基层治理信息平台建设,构建纵横联通、快速响应、协同高效的基层治理智能中枢,为乡村治理赋能增效。一是打造治理“云平台”。投资6100万元打造“一网统管”数字平台和“津治理”APP,将分散在22个部门的18个业务系统、100余项台账数据、3700路视频资源全面纳入平台,形成机构队伍、人口信息、特殊人群等9个基础数据库,链入14个镇街党群服务中心,实现全域人、地、事、物、情等基础数据“一门清”。二是完善数字“云应用”。开发村情智慧管理系统,将数字平台连接网格员和“街巷红管”手机客户端,推动群众反映问题“一键上传”、相关部门协调处理,对农村村情、集体债权债务、党员干部等信息进行前置监督和动态掌握,做到“群众点单、部门接单、后置评单”,切实提升网格治理效能。三是构建闭环“云机制”。深化“线上快速办”理念,完善“接诉即办、未诉先办、预警联办”机制,优化“街巷巡查、信息采集、任务派单、问题办理、核查评价、跟踪问效”五步闭环流程,实现事件处置全过程跟踪落实,切实提升乡村治理效率和事件处置速度。截至目前,平台累计受理事件26.7万件,办结25.7万件,办结率96%。四、聚焦体系重组,共建共享实现“多元化”参与。不断完善以党建为引领,自治、法治、德治相融合的乡村治理体系。一是以“自治”凝心聚力。搭建“街巷议事会”和“商量办”平台,建立村党支部月度议事协商机制,“街巷红管”灵活召开商议会,广泛发动村民自主参与乡村治理。创新实施“积分制管理模式”,将志愿服务、家风创建、移风易俗等8大类65项群众日常行为纳入可观、可评、可量化的积分体系,对村民参与乡村治理行为“量化赋分”。建设113个“积分超市”,各种产品明码标“分”,方便群众用积分换取米面粮油、洗衣液等生活用品。目前,累计向群众兑现物资58.7万元,推动470个行政村将邻里和睦、尊老爱幼、厚葬薄养写入村规民约。二是以“法治”规范治理。建立法律顾问参与村级决策制度,选培农村“法治带头人”488名、“法律明白人”1520名,引导群众自觉学法用法守法。推进人民调解工作,打造海霞工作室、李连福司法调解室、“法官六进工作室”等一批调解品牌。今年以来,共化解矛盾纠纷62起,做到“纠纷不出街巷、矛盾不出村庄、困难不出乡镇”。三是以“德治”塑形铸魂。引导村集体领办文体社团和宣讲队伍110余支,用通俗易懂、灵活多样的形式传播党的理论、服务党员群众。常态化开展“五好家庭”“夏津好人”“最美庭院”等评选活动,深挖孝善文化,举办敬老慰问、爱心帮扶、捐助“老人一桌饭”等志愿服务活动1500余场(次),推动形成行有标杆、学有榜样的德治氛围。

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博